第3回 リズム遊び研修会(会員制学習会)の振り返り

2025年9月6日に行われた第3回 リズム遊び研修会(会員制学習会)の内容をまとめました。

もくじ

当日のスケジュール

2025年9月6日土

- 13:00~

-

受け付け

- 13:20~13:50

-

歌: 秋のうた

- 13:50~15:50

-

リズム遊び

- 1・2・3歳児が楽しめるリズム遊び

- 4・5 歳児のリズム 2 人組~集団へ

- 親子参加の子どもからの学び

- 16:00~16:40

-

おやつ休憩 意見交換☆質問・意見交換 (お茶菓子付き)

- 16:40~18:40

-

- 斎藤公子先生から学んだこと

- リクエストリズム

- リズム遊びから見える心や脳の育ち

- 18:40~19:00

-

歌

1・2・3歳児のリズム遊び

遊びのリズム

- ライオンのうた

- おおかみ

- きりんのうた

- ぞうさん

- うさぎ

- かえる

- こま

- どんぐり

- 両生類ハイハイ

- こうま

- うま

- めだか

- かけっこ

- 三輪車

- かたつむり

- あひる

- かめ

- きしゃ

- むっくりくまさん

- どてかぼちゃ

- 小鳥のお話

- 3 歳児:糸車

など

2人組(親子で、または保育士と)

- 2人ボート

- 手押し車

- ヒコーキクルリンポン

4・5 歳児のリズム遊び

- 金魚

- 子ぎつねこんこん

- どんぐり

- 両生類ハイハイ

2人組

- 足じゃんけん

- 2人ボート

- スキップ

- なべなべ

集団リズム

- ボートレース

- 汽車ぽっぽ

- じゃんけん電車

- 牛ぬ足

5歳児のリズム

- 2人組リズム~夕日

- 五色の玉

- くるみ割り人形

など

「このごろの子どもは、腕の力が弱いので、このような運動によって腕に力をつけるようにすることが大切である。2 人組で代わりばんこにくまのになったり金太郎になったりする。自閉症の子ども、知恵遅れの子どもは特に腕が弱く、背中に重いものを乗せると腕で支えることができない。このような子どもは偏食が多く、筋肉が育っていないので筋肉の刺激の脳への伝達も鈍く、そのために発達を遅らせてしまったのであろう。

この運動は3歳以上の子どもならできるが、1,2 歳児では無理である。上に乗る子どもが、足を上げて下の子どもに重みをかけてやることによって、下の子どもの腕の発達を促す。そのことを子ども達によくわかるように指導する。」

☆大人同士でやる時、くまになる人が足指を返さずにやると、膝に大人の体重がかかるため、膝が痛くなる。このリズムを斎藤先生は腕の力に注目しているが、私は足の形、足指の返しに注目する。3歳以上なら「金太郎とくま」のリズムができるという。そのことにも驚く。

☆ 負荷をかけるリズム遊びの代表的なもの。日常的に実践していく必要があると思う。

保育をどう学ぶか?

1. 斎藤公子先生の教え

生物進化の歴史を学ぶ

- ヘッケルの反復説 「個体発生は系統発生を繰り返す」 この説は科学的にはまだ?という段階であるが、「保育現場では這い這いしなくても歩けばいい」という説に賛成できない現実がある。だからもし、這い這いしないで歩行してしまったら、リズム遊びで、這い這いを取り戻し、必要な力をつけていく、という保育方法を選ぶ。

典型からを学ぶ

- 子どもの育ち方の典型を学んでから、個別を学ぶ方がいい。

- 典型(定形発達)を学ぶことで様々な障がい特性の子どもの育つ道筋が見えてくる。肢体不自由の子も、自閉症やそのスペクトラム、染色体異常や難病指定の子どもなど。しかしそれには、からだの育ち・心の育ち・脳の育ちの歴史的な進化の過程を学ぶ必要がある。

ノートを取るな! なぜか?

- イメージしながら話を聞くと忘れない。

- ノートをとると、書くことに集中してしまう。話の内容うを自分でイメージできない。

- ノートがある安心感で忘れてしまう

【要求と援助】

『斎藤公子の保育実践に学ぶ』『日本の幼児教育 下』 宍戸健夫 p16

- 【要求することと援助すること】と【待つ保育】

- 要求と援助について身近に考えてみよう。

- 子どもの内面を育てるーー遊びの中で喚起するーー表現活動

- 集団の教育力

- 遊びと表現活動

感性の人 斎藤公子

- 斎藤公子先生自身はどんなに膨大な本を読んで理論を学んでも、感性の方が優っていた。

- 感性が理性や知性を上回る。

2. 子どもを見る目

- 子どものタイプを知る 体質―気質 もちろん親のタイプも

- 体質 … 人間の身体的・生理的な特徴や傾向を示す言葉で、遺伝的要素・環境・生活習慣などによって形成され、体調や健康状態に影響を与える。(例:アレルギー体質・虚弱体質・などなど)

- 気質 … 気質とは人間や動物が生まれつき持っている、刺激に対する行動特性や感情的な反応の傾向

- 五感(触覚・聴覚・嗅覚・味覚・視覚)の特徴: 目が優位か、耳が優位か? 口の動き 過敏さはあるか?

- 成長がゆっくりか、早いか? 筋肉の硬さ柔らかさ 骨格のタイプよく動く多動タイプか、 動かないでじっとして周りを見るか…

- 発達の凸凹感

キーワード「遺伝子と脳の関係」

- 遺伝か環境か。同じ遺伝子でも育つ環境が異なると違うタイプの人になる。

- 脳の発達と仕組みを知る。脳の神経細胞のネットワークと刈り込み

遺伝子を変えるには時間がかかりすぎるので人類は脳を発達させた

養老孟司

3. 固有覚

- リズム遊びをする上での固有覚・前庭覚の働きについて

- 子どもたちの個別の動作の特徴を考えると、固有覚・前庭覚にこだわってしまいます。リズム遊びの形は大切なポイントですが、個々の子どもの固有覚や前庭覚の特性を無視してリズム遊びの形を教え込むことはできません。

- 個々の子どもの関節や腱や筋肉の特徴を踏まえて、より、固有覚・前庭覚がうまく働いていくためにはどうしたらいいのかを探っていきたい。現段階での私の結論は子どもの自発的な楽しい!と感じる動きの繰り返しがその子自身の固有覚や前庭覚を育て、定着していくものだと考えています。繰り返しやることで脳の神経細胞のネットワーク化を図ることがベストかなと思います。従ってリズム遊びの頻度が課題になっていきます。

-

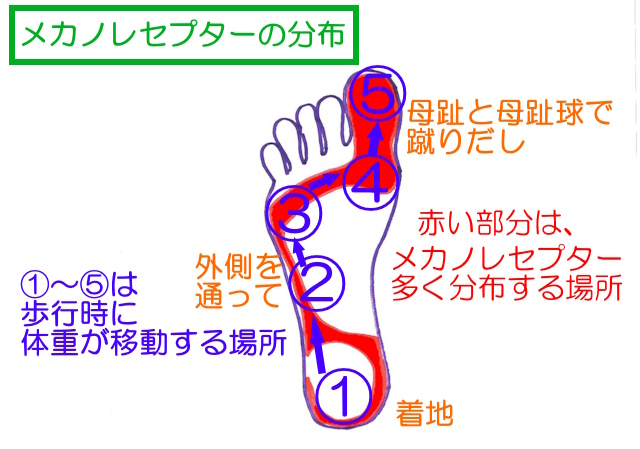

メカノレセプター(mechanoreceptor)は、機械的な刺激を感知する感覚受容器のことです。

メカノレセプターは、主に物理的な外部刺激を検知する体性感覚のセンサーとして機能し、体の姿勢や動きに関する情報を脳に伝えます。足裏に多く存在し、バランスを保つために重要な役割を果たします。 -

メカノレセプターの種類と役割

- パチニ小体:強い圧力や速い振動に反応し、着地の衝撃や地面の微細な振動を感知します。

- マイスナー小体:軽い接触や細かい振動を感じ取り、物体の質感や動きの速さを感知します。

- ルフィニ小体:持続的な圧力や皮膚の伸張を感じ取り、立っているときの体重負荷や関節の動きを感知します。

-

メカノレセプターの機能が低下する原因

- 加齢

- 足指の変形や障害

- 運動不足

- 靴や靴下の影響

-

メカノレセプターを活性化する方法

- 裸足で過ごす

- 足指の運動

- 足裏マッサージ

- 足元を温める

-

メカノレセプターは固有感覚と関係がありますか?

- 関節位置覚、運動覚に代表される固有受容感覚は、力学受容器であるメカノレセプターからの神経入力により四肢や身体部位の位置関係や関節の動きを感じる感覚のことをいう。

- メカノレセプターは筋、腱、関節包、靭帯、皮膚などに存在しており、固有受容感覚の感知には複数の受容器が関与すると考えられる。

- 固有覚と前庭覚は別のものだと考えられていましたが、最近の研究からこの2つはかなり密接な関係があるそうです。そして妊娠初期の赤ちゃんは母のお腹の中でグルグル回っています。そして後期には母のお腹のガンガン蹴ります。このことこそが固有覚と前庭覚を赤ちゃん自らが育てている動きです。そして、自閉的な子はグルグル回るリズム遊びが大好きです。母のお腹の中であまりグルグルしなかったから生まれてきてからグルグルが好きなのでは・・・、と思っています。胎児のグルグルや蹴りは母体のリラックスな環境からうまれるのでしょう。

- リズム遊びでは基本のリズム遊び【金魚・どんぐり・両生類ハイハイ】 【こうま】(四つ這い)も基本リズムに加えたい。これらの重要点、足指の蹴りと共に起点になる踵(かかと)そして踵から脳幹までのしなやかさと強さ、すなわち背骨の柔らかさに重点をおいたリズム遊び 【ざりがに】などを今まで紹介してきた。

4. インナーマッスルとアウターマッスル

-

どちらも筋肉ですが、位置と役割が異なります。アウターマッスルは体の表層にあり、大きな力を発揮する際に使われます。一方、インナーマッスルは体の深層にあり、姿勢の維持や関節の安定に関わります。両者は連携して働くことで、スムーズな動きを可能にします。

-

アウターマッスル

- 体の表層に位置する筋肉で、表層筋とも呼ばれます。

- 大きな力を発揮する際に使われ、走る、持ち上げるなどの動作に関わります.

- 例:大胸筋、三角筋、広背筋など.

-

インナーマッスル

- 体の深層に位置する筋肉で、深層筋とも呼ばれます.

- 姿勢の維持、関節の安定、体の軸を保つ役割があります.

- 例:腹横筋、多裂筋、回旋筋腱板など.

- 有酸素運動が深層筋を育てます。

- 呼吸に関係する筋肉:横隔膜や横隔膜を動かす筋肉:肋間筋・腸腰筋など

-

両者の関係性

- アウターマッスルとインナーマッスルは、それぞれ独立して働くのではなく、連携して機能します.

- インナーマッスルが体の軸を安定させ、その上でアウターマッスルが大きな力を発揮することで、効率的で安定した動きが可能になります.

- 例えば、スポーツや日常生活での動作は、インナーマッスルによる体の安定性と、アウターマッスルによる動作の連携によって支えられています.

-

鍛え方

- アウターマッスルは、高負荷のトレーニングで鍛えることができ、筋肉の成長を実感しやすいです.

- インナーマッスルは、低負荷でゆっくりとした動作のトレーニングで鍛えることができます。

- 両方をバランスよく鍛えることで、怪我の予防、姿勢の改善、運動能力の向上につながります.

-

留意点

- 筋肉の硬さと呼吸

- 柔らかい筋肉を育てるための呼吸・・・有酸素運動

- 息を止めて頑張る 表層の筋肉を硬くすることでより早いより高い結果につながる

- ボディビルのポーズの時は息を止める / 100m全力疾走の時も息を止める

- スタートのその前に息を抜く

- 息を吐いてうまくいくのはドッヂボールの時、ボールを受ける時、ハエ叩きの瞬間、叩く前に息を抜く

- 動きに伸びがないときは息が抜けていない。リズミカルな動きは呼吸の吐く息がリズミカルに吐けている時

5. 随意筋と不随意筋

- 随意筋は自分の意志で動かせる筋肉…脳の指令や意志 固有覚や前庭覚などが関わってくる。

-

不随意筋は自分の意志では動かせない筋肉…内臓系、心臓など

- 自律神経が不随意筋を支配している。交感神経と副交感神経

- 生活リズム:早寝・早起き・睡眠の質・食事などからのホルモンバランスを整える

- 日々の基本的な生活によって作られるので乳幼児期から生活環境が重要。

- 思春期に1日24時間のリズムが24.5時間くらいになり夜型になりやすい。しかし乳幼児期からの 早寝・早起きの生活リズムが整っていることで一時期乱れても元に戻りやすい。(三木成夫の著作参照)

6. アンデシュ・ハンセン

『運動脳』 『多動脳』 『スマホ脳』 『最強脳』 『一流の頭脳』(2018年発売) 他- 脳を理解する一番の近道は、それがどのような経緯で発達してきたのかを知る。脳の歴史をたどる。

-

『最強脳』 第7章 脳の仕組みを知る p127 リンデンの脳の説明

- ヒトの脳の一番底にあるものは「は虫類の脳」…危険に直面した時に「戦うか逃げるか」の態勢にしてくれる。

- 次は「ネズミ脳」:危険が起きてから反応するのではなく、危険を予測し、避けようとする。

- 「サル脳」:ぐんと高度になる。他の人と協力したり楽しく過ごしたり、計画を立てたりする。

- 人間をやる気にさせるもの…側坐核から出るホルモン「ドーパミン」

- 報酬系 脳の快楽中枢

- スマホには報酬系を活性化させるとんでもない力がある。

- 側坐核はその人がやろうとしていることに、時間をかける価値があるかどうかを常に伝えてくる。

- 報酬系を活性化させるものには個人差がある。

7. カールポパー 3つの世界

ポパーは世界を3つのカテゴリーに分類する。

- 世界1:物理的対象・出来事の世界。生物はここに含まれる。

- 世界2:心的対象・出来事の世界。

- 世界3:客観的知識の世界。

ポパーの世界3は、思考の産物を含む。そこには、抽象的な対象、例えば科学理論、物語、神話、道具、社会制度、芸術作品などが含まれる。

この3つの世界を現実の社会にあてはめて考えてみよう。

8. 保育士にとっての理論学習は必要か?

斎藤公子先生は子どもの介助の理由を尋ねても一切教えてくれませんでした。なぜこういう介助をするのか?教えてくれないので自分なりに予測を立てながら斎藤先生の保育の研修に参加していましたが、「私の本を全部読んでからおいで」と言われたこともありました。

子どもと同じように保育士もいろいろなタイプの人がいます。リズムが大好きな人、深くは考えず楽しくリズムを刻んでからだを動かすことが好きな人は、子どもを巻き込んで楽しいリズム実践ができるでしょう。

しかしまた、重い障がいのある子どもの保育には理論学習は必要です。斎藤先生はもうこの世にいません。あの頃の保育研修がどんなに保育士を育てたか・・・が偲ばれます。斎藤先生が残してくださった書籍と、今後もそれに続く科学的な理論を躊躇することなく学び、しかも感性という際立ったアンテナを磨くことも怠らず、少子化なのに、ますます増える障がい特性の子ども達とその家族の人達とも手を結び、保育の実践を積み重ねていくことが保育士の役割だと思っています。

参考文献

-

三木成夫

- 『人間生命の誕生』

「体内時計」についての記述 睡眠に関わること

- 『人間生命の誕生』

-

竹端 寛

- 『能力主義をケアでほぐす』

資本主義(能力主義)に対抗するケア労働

第1章能力主義のなにが問題なのか?

- 『能力主義をケアでほぐす』

- きまた りょう

-

アンデシュ・ハンセン(スウェーデン 精神科の医師 1974年生)

人類の脳の発達 狩猟時代にできた脳 … [ ADHDの子どもの脳と同じ ] ドーパミンと報酬系

- ユヴァル・ノア・ハラリ(イスラエル歴史学者1976年生)